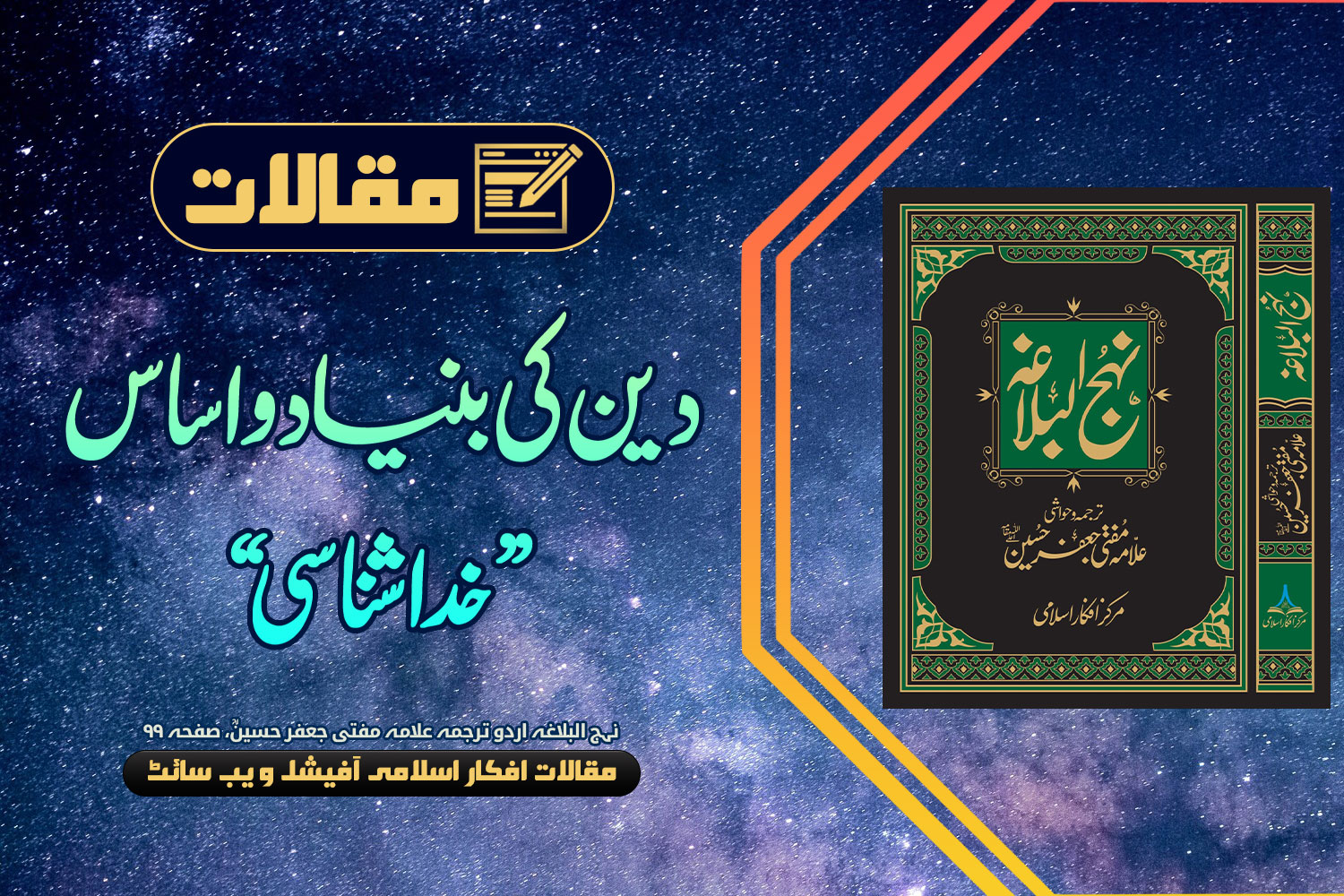

دین کی اصل و اساس خدا شناسی ہے۔ ’’دین‘‘ کے لغوی معنی اطاعت اور عرفی معنی شریعت کے ہیں۔ یہاں خواہ لغوی معنی مراد لئے جائیں یا عرفی دونوں صورتوں میں اگر ذہن کسی معبود کے تصور سے خالی ہو تو نہ اطاعت کا سوال پیدا ہوتا ہے اور نہ کسی آئین کی پابندی کا، کیونکہ جب کوئی منزل ہی سامنے نہ ہو گی تو منزل کے رخ پر بڑھنے کے کیا معنی؟ اور جب کوئی مقصد ہی پیشِ نظر نہ ہو گا تو اس کیلئے تگ و دو کرنے کا کیا مطلب؟ البتہ جب انسان کی عقل و فطرت اس کا سر رشتہ کسی مافوق الفطرت طاقت سے جوڑ دیتی ہے اور اس کا ذوقِ پرستاری و جذبۂ عبودیت اسے کسی معبود کے آگے جھکا دیتا ہے تو وہ من مانی کر گزرنے کے بجائے اپنی زندگی کو مختلف قسم کی پابندیوں میں جکڑا ہوا محسوس کرتا ہے اور انہی پابندیوں کا نام ’’دین‘‘ ہے جس کا نقطۂ آغاز صانع کی معرفت اور اس کی ہستی کا اعتراف ہے۔

معرفت کی بنیادی حیثیت کی طرف اشارہ کرنے کے بعد اس کے ضروری ارکان و شرائط بیان فرمائے ہیں اور عموماً افرادِ انسانی جن ناقص مراتب ادراک کو اپنی منزل آخر بنا کر قانع ہو جاتے ہیں ان کے ناکافی ہونے کا اظہار فرمایا ہے۔

اور اس کا پہلا درجہ یہ ہے کہ فطرت کے وجدانی احساس اور ضمیر کی راہنمائی سے یا اہلِ مذاہب کی زبان سے سن کر اُس اَن دیکھی ہستی کا تصور ذہن میں پیدا ہو جائے جو ’’خدا‘‘ کہی جاتی ہے۔ یہ تصور در حقیقت فکر و نظر کی ذمہ داری اور تحصیل معرفت کا حکم عائد ہونے کا عقلاً پیش خیمہ ہے، لیکن تساہل پسند یا ماحول کے دباؤ میں اسیر ہستیاں اس تصور کے پیدا ہونے کے باوجود طلب کی زحمت گوارا نہیں کرتیں تو وہ تصور تصدیق کی شکل اختیار نہیں کرتا۔ اس صورت میں وہ معرفت سے محروم ہو جاتی ہیں اور باوجودِ تصور بمنزل تصدیق سے ان کی محرومی چونکہ بالاختیار ہوتی ہے، اس لئے وہ اس پر مواخذہ کی مستحق ہوتی ہیں، لیکن جو اس تصور کی تحریک سے متاثر ہو کر قدم آگے بڑھاتا ہے وہ غور و فکر ضروری سمجھتا ہے۔

اور اس طرح دوسرا درجہ اِدراک کا حاصل ہوتا ہے اور وہ یہ ہے کہ مخلوقات کی بو قلمونیوں اور مصنوعات کی نیرنگیوں سے صانع عالم کا کھوج لگایا جائے۔ کیونکہ ہر نقش نقاش کے وجود پر اور ہر اثر مؤثر کی کارفرمائی پر ایک ٹھوس اور بے لچک دلیل ہے۔ چنانچہ انسان جب اپنے گرد و پیش نظر دوڑاتا ہے تو اسے ایسی کوئی چیز دکھائی نہیں دیتی کہ جو کسی صانع کی کا فرمائی کے بغیر موجود ہو گئی ہو، یہاں تک کہ کوئی نقشِ قدم بغیر راہرو کے اور کوئی عمارت بغیر معمار کے کھڑی ہوتے ہوئے نہیں دیکھتا تو کیونکر یہ باور کر سکتا ہے کہ یہ فلک نیلگوں اور اس کی پہنائیوں میں آفتاب و مہتاب کی تجلیاں اور یہ زمین اور اس کی وسعتوں میں سبزہ و گل کی رعنائیاں بغیر کسی صانع کی صنعت طرازی کے موجود ہو گئی ہوں گی۔ لہٰذا موجودات عالم اور نظم کائنات کو دیکھنے کے بعد کوئی انسان اس نتیجہ تک پہنچنے سے اپنے دل و دماغ کو نہیں روک سکتا کہ اس جہان رنگ وبو کا کوئی بنانے سنوارنے والا ہے، کیونکہ تہی دامانِ وجود سے فیضانِ وجود نہیں ہو سکتا اور نہ عدم سے وجود کا سرچشمہ پھوٹ سکتا ہے۔ قرآن نے اس استدلال کی طرف ان لفظوں میں اشارہ کیا ہے:

﴿اَفِى اللّٰهِ شَكٌّ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِؕ﴾

کیا اللہ کے وجود میں شک ہو سکتا ہے جو زمین و آسمان کا پیدا کرنے والا ہے۔[۱]

لیکن یہ درجہ بھی ناکافی ہے، جبکہ اس کی تصدیق میں غیر کی الوہیت کے عقیدہ کی آمیزش ہو۔

تیسرا درجہ یہ ہے کہ اس کی ہستی کا اقرار وحدت و یگانگت کے اعتراف کے ساتھ ہو۔ بغیر اس کے خدا کی تصدیق مکمل نہیں ہو سکتی، کیونکہ جس کے ساتھ اور بھی خدا مانے جائیں گے وہ ایک نہیں ہو گا اور خدا کیلئے ایک ہونا ضروری ہے، کیونکہ ایک سے زائد ہونے کی صورت میں یہ سوال پیدا ہو گا کہ اس کائنات کو ان میں سے ایک نے پیدا کیا ہے یا سب نے مل جل کر۔ اگر ایک نے پیدا کیا ہے تو اس میں کوئی خصوصیت ہونا چاہیے، ورنہ اس ایک کو بلا وجہ ترجیح ہو گی جو عقلاً باطل ہے اور اگر سب نے مل جل کر بنایا ہے تو دو حال سے خالی نہیں: یا تو وہ دوسروں کی مدد کے بغیر اپنے اُمور کی انجام دہی نہ کر سکتا ہو گا یا ان کی شرکت و تعاون سے بے نیاز ہو گا۔پہلی صورت میں اس کا محتاج و دستِ نگر ہونا اور دوسری صورت میں ایک فعل کیلئے کئی ایک مستقل فاعلوں کا کارفرما ہونا لازم آئے گا اور یہ دونوں صورتیں اپنے مقام پر باطل کی جا چکی ہیں۔ اور اگر یہ فرض کیا جائے کہ سارے خداؤں نے حصہ رسدی مخلوقات کو آپس میں بانٹ کر ایجاد کیا ہے تو اس صورت میں تمام ممکنات کی ہر واجب الوجود سے یکساں نسبت نہ رہے گی، بلکہ صرف اپنے بنانے والے ہی سے نسبت ہو گی، حالانکہ ہر واجب کو ہر ممکن سے اور ہر ممکن کو ہر واجب سے یکساں نسبت ہونا چاہیے، کیونکہ تمام ممکنات اثر پذیری میں اور تمام واجب الوجود اثر اندازی میں ایک سے مانے گئے ہیں۔ تو اب اسے ایک مانے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ متعدد خالق ماننے کی صورت میں کسی چیز کے موجود ہونے کی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی اور زمین و آسمان اور کائنات کی ہر شے کیلئے تباہی و بربادی ضروری قرار پاتی ہے۔ اللہ سبحانہ نے اس دلیل کو ان لفظوں میں پیش کیا ہے:

﴿ لَوْ كَانَ فِيْهِمَاۤ اٰلِهَةٌ اِلَّا اللّٰهُ لَـفَسَدَتَاۚ﴾

اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی خدا ہوتے تو یہ زمین و آسمان دونوں تباہ و برباد ہو جاتے۔[۲]

چوتھا درجہ یہ ہے کہ اسے ہر نقص و عیب سے پاک سمجھا جائے اور جسم و صورت، تمثیل و تشبیہ، مکان و زمان ، حرکت و سکون اور عجز و جہل سے منزہ مانا جائے، کیونکہ اس باکمال و بے عیب ذات میں نہ کسی نقص کا گزر ہو سکتا ہے نہ اس کے دامن پر کسی عیب کا دھبہ اُبھر سکتا ہے اور نہ اس کو کسی کے مثل و مانند ٹھہرایا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ تمام چیزیں وجوب کی بلندیوں سے اتار کر امکان کی پستیوں میں لے آنے والی ہیں۔ چنانچہ قدرت نے توحید کے پہلو بہ پہلو اپنی تنزیہ و تقدیس کو بھی جگہ دی ہے:

(۱)﴿قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ۚ اَللّٰهُ الصَّمَدُ ۚ لَمْ يَلِدْ ۙ وَلَمْ يُوْلَدْ ۙ وَلَمْ يَكُنْ لَّهٗ كُفُوًا اَحَدٌ

کہہ دو کہ اللہ یگانہ ہے، اس کی ذات بے نیاز ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ اس کا کوئی ہم پلّہ ہے۔[۳]

(۲)﴿لَا تُدْرِكُهُ الْاَبْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الْاَبْصَارَۚ وَهُوَ اللَّطِيْفُ الْخَبِيْرُ﴾

اس کو نگاہیں دیکھ نہیں سکتیں، البتہ وہ نگاہوں کو دیکھ رہا ہے اور وہ ہر چھوٹی سے چھوٹی چیز سے آگاہ اور با خبر ہے۔[۴]

(۳)﴿فَلَا تَضْرِبُوْا لِلّٰهِ الْاَمْثَالَؕ اِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَاَنْـتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ﴾

اللہ کیلئے مثالیں نہ گھڑ لیا کرو۔ بے شک اصل حقیقت کو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔[۵]

(۴)﴿لَيْسَ كَمِثْلِهٖ شَىْءٌ ۚ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ﴾

کوئی چیز اس کے مانند نہیں ہے وہ سنتا بھی ہے اور دیکھتا بھی ہے۔[۶]

پانچواں درجہ یہ ہے جس سے معرفت مکمل ہوتی ہے کہ اس کی ذات میں صفتوں کو الگ سے نہ سمویا جائے کہ ذاتِ احدیت میں دوئی کی جھلک پیدا ہو جائے اور توحید اپنے صحیح مفہوم کو کھو کر ایک، تین اور تین ایک کے چکر میں پڑ جائے، کیونکہ اس کی ذات جو ہر و عرض کا مجموعہ نہیں کہ اس میں صفتیں اس طرح قائم ہوں جس طرح پھول میں خوشبو اور ستاروں میں چمک، بلکہ اس کی ذات خود تمام صفتوں کا سر چشمہ ہے اور وہ اپنے کمالاتِ ذاتی کے اظہار کیلئے کسی توسط کی محتاج نہیں ہے۔ اگر اسے ’’عالم‘‘ کہا جاتا ہے تو اس بنا پر کہ اس کے علم کے آثار نمایاں ہیں اور اگر اسے ’’قادر‘‘ کہا جاتا ہے تو اس لیے کہ ہر ذرّہ اس کی قدرت و کارفرمائی کا پتہ دے رہا ہے اور ’’سمیع و بصیر‘‘ کہا جاتا ہے تو اس وجہ سے کہ کائنات کی شیرازہ بندی اور مخلوقات کی چارہ سازی دیکھے اور سنے بغیر نہیں ہو سکتی۔ مگر ان صفتوں کی نمود اس کی ذات میں اس طرح نہیں ٹھہرائی جا سکتی جس طرح ممکنات میں کہ اس میں علم آئے تو وہ عالم ہو اور ہاتھ پیروں میں توانائی آئے تو وہ قادر و توانا ہو، کیونکہ صفت کو ذات سے الگ ماننے کا لازمی نتیجہ دوئی ہے اور جہاں دوئی کا تصور ہوا وہاں توحید کا عقیدہ رخصت ہوا۔ اسی لئے امیر المومنین علیہ السلام نے زائد بر ذات صفات کی نفی فرما کر صحیح توحید کے خد و خال سے آشنا فرمایا ہے اور دامن وحدت کو کثرت کے دھبوں سے بدنما نہیں ہونے دیا۔ اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ اس کیلئے کوئی صفت تجویز ہی نہیں کی جا سکتی کہ ان لوگوں کے مسلک کی تائید ہو جو سلبی تصورات کے بھیانک اندھیروں میں ٹھوکریں کھا رہے ہیں، حالانکہ کائنات کا گوشہ گوشہ اس کی صفتوں کے آثار سے چھلک رہا ہے اور مخلوقات کا ذرّہ ذرّہ گواہی دے رہا ہے کہ وہ جاننے والا ہے، قدرت والا ہے، سننے اور دیکھنے والا ہے اور اپنے دامن ربوبیت میں پالنے والا اور سایۂ رحمت میں پروان چڑھانے والا ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اس کی ذات میں الگ سے کوئی ایسی چیز تجویز نہیں کی جا سکتی کہ اسے صفت سے تعبیر کرنا صحیح ہو، کیونکہ جو ذات ہے وہی صفت ہے اور جو صفت ہے وہی ذات ہے۔

اسی مطلب کو امام جعفر صادق علیہ السلام کی زبانِ فیض ترجمان سے سماعت فرمائیے اور پھر مذاہب عالم کے عقیدہ توحید کو اس کی روشنی میں دیکھئے اور پرکھئے کہ توحید کے صحیح مفہوم سے روشناس کرانے والی فردیں کون تھیں۔ چنانچہ آپؑ فرماتے ہیں:

لَمْ يَزَلِ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ رَبَّنَا وَ الْعِلْمُ ذَاتُهٗ وَ لَا مَعْلُوْمَ وَ السَّمْعُ ذَاتُهٗ وَ لَا مَسْمُوْعَ وَ الْبَصَرُ ذَاتُهٗ وَ لَا مُبْصَرَ وَ الْقُدْرَةُ ذَاتُهٗ وَ لَا مَقْدُوْرَ، فَلَمَّاۤ اَحْدَثَ الْاَشْيَآءَ وَ كَانَ الْمَعْلُوْمُ وَقَعَ الْعِلْمُ مِنْهُ عَلَى الْمَعْلُوْمِ وَ السَّمْعُ عَلَى الْمَسْمُوْعِ وَ الْبَصَرُ عَلَى الْمُبْصَرِ وَ الْقُدْرَةُ عَلَى الْمَقْدُوْرِ.

ہمارا خدائے بزرگ و بر تر ہمیشہ سے عینِ علم رہا حالانکہ معلوم ابھی کتم عدم میں تھا، اور عین سمع و بصر رہا حالانکہ نہ کسی آواز کی گونج بلند ہوئی تھی اور نہ کوئی دکھائی دینے والی چیز تھی، اور عین قدرت رہا، حالانکہ قدرت کے اثرات کو قبول کرنے والی کوئی شے نہ تھی۔ پھر جب اس نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور معلوم کا وجود ہوا تو اس کا علم معلومات پر پوری طرح منطبق ہوا، خواہ وہ سنی جانے والی صدائیں ہوں یا دیکھی جانے والی چیزیں ہوں اور مقدور کے تعلق سے اس کی قدرت نمایاں ہوئی۔ (توحید صدوق، ص۱۳۹)

یہ وہ عقیدہ ہے جس پر آئمہ اہل بیت علیہم السلام کا اجماع ہے، مگر سواد اعظم نے اس کے خلاف دوسرا راستہ اختیار کیا ہے اور ذات و صفات میں علیحدگی کا تصور پیدا کر دیا ہے۔ چنانچہ شہر ستانی نے تحریر کیا ہے کہ:

قَالَ اَبُو الْحَسَنِ: الْبَارِیْ تَعَالٰى عَالِمٌۢ بِعِلْمٍ، قَادِرٌۢ بِقُدْرَةٍ، حَیٌّۢ بِحَيَاةٍ، مُرِيْدٌۢ بِاِرَادَةٍ، مُتَكَلِّمٌۢ بِكَلَامٍ، سَمِيْعٌۢ بِسَمْعٍ، بَصِيْرٌۢ بِبَصَرٍ.

ابوالحسن اشعری کہتے ہیں کہ: باری تعالیٰ علم، قدرت ، حیات، ارادہ، کلام اور سمع و بصر کے ذریعہ عالم، قادر، زندہ، مرید، متکلم اور سمیع و بصیر ہے۔ (الملل و النحل، شہرستانی، ج۱، ص۹۳)

اگر صفتوں کو اس طرح زائد بر ذات مانا جائے گا تو دو حال سے خالی نہیں: یا تو یہ صفتیں ہمیشہ سے اس میں ہوں گی یا بعد میں طاری ہوئی ہوں گی۔ پہلی صورت میں جتنی اس کی صفتیں مانی جائیں گی اتنے ہی قدیم اور ماننا پڑیں گے جو قدامت میں اس کے شریک ہوں گے ﴿تَعٰلَى اللہُ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ﴾۔ اور دوسری صورت میں اس کی ذات کو محلِ حوادث قرار دینے کے علاوہ یہ لازم آئے گا کہ وہ ان صفتوں کے پیدا ہونے سے پہلے نہ عالم ہو، نہ قادر، نہ سمیع ہو اور نہ بصیر ۔اور یہ عقیدہ اساسی طور پر اسلام کے خلاف ہے۔

قرآن مجید کے احکام کے سلسلہ میں فرماتے ہیں کہ:

اس میں حلال و حرام کا بیان ہے، جیسے: ﴿وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبٰوا ؕ﴾ [۷]: ’’اللہ نے خرید و فروخت کو جائز کیا ہے اور سود کو حرام کر دیا ہے‘‘۔

اس میں فرائض و مستحبات کا ذکر ہے، جیسے: ﴿فَاِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلٰوةَ فَاذْكُرُوا اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِكُمْ ۚؕ فَاِذَا اطْمَاْنَنْتُمْ فَاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ ۚ﴾ [۸]: ’’جب نماز (خوف) ادا کر چکو تو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرو اور جب (دشمن کی طرف سے) مطمئن ہو جاؤ تو پھر (معمول کے مطابق) نماز پڑھا کرو‘‘۔ نماز فرض ہے اور دوسرے اذکار مستحب ہیں۔

اس میں ناسخ و منسوخ بھی ہیں۔ ’’ناسخ‘‘ جیسے عدہ وفات میں: ﴿اَرْبَعَةَ اَشْهُرٍ وَّعَشْرًا﴾[۹]: ’’چار مہینے دس دن‘‘ اور ’’منسوخ‘‘ جیسے: ﴿مَتَاعًا اِلَى الْحَوْلِ غَيْرَ اِخْرَاجٍ۰ۚ﴾ (سورۂ بقرہ، آیت۲۴۰) جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ عدہ وفات ایک سال ہے۔

اس میں مخصوص مواقع پر حرام چیزوں کیلئے رخصت و اجازت بھی ہے، جیسے: ﴿فَمَنِ اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَّلَا عَادٍ فَلَاۤ اِثْمَ عَلَيْهِؕ ﴾[۱۰]: ’’اگر کوئی شخص بحالت مجبوری (حرام چیزوں میں سے) کچھ کھالے تو اس پر کوئی گناہ نہیں، درآں صورتیکہ حدود شریعت کو توڑنا اور ان سے متجاوز ہونا نہ چاہتا ہو‘‘۔

اس میں اٹل احکام بھی ہیں جیسے: ﴿وَّلَايُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهٖۤ اَحَدًا ﴾[۱۱]: ’’چاہئے کہ وہ اپنے پروردگار کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کرے‘‘۔

اس میں خاص و عام بھی ہیں۔ ’’خاص‘‘ وہ کہ جس کے لفظ میں وسعت ہو اور معنی مقصود کا دائرہ محدود ہو، جیسے: ﴿وَاَنِّىْ فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعٰلَمِيْنَ﴾[۱۲]: ’’اے بنی اسرائیل ہم نے تمہیں عالمین پر فضیلت دی ہے‘‘۔ اس میں ’’عالمین‘‘ سے صرف انہی کا زمانہ مراد ہے، اگرچہ لفظ تمام جہانوں کو شامل ہے، اور ’’عام‘‘ وہ ہے جو اپنے معنی میں پھیلاؤ رکھتا ہو، جیسے: ﴿وَاللّٰهُ بِكُلِّ شَىْءٍ عَلِيْمٌ ۙ﴾[۱۳]: ’’اللہ ہر چیز کا جاننے والا ہے‘‘۔

اس میں عبرتیں اور مثالیں بھی ہیں: ’’عبرتیں‘‘ جیسے: ﴿فَاَخَذَهُ اللّٰهُ نَڪَالَ الْاٰخِرَةِ وَالْاُوْلٰى ؕ اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَعِبْرَةً لِّمَنْ يَّخْشٰىؕ ﴾[۱۴]: ’’خدا نے اسے دنیا و آخرت کے عذاب میں دھر لیا، جو اللہ سے ڈرے اس کیلئے اس میں عبرت کا سامان ہے‘‘۔ اور ’’مثالیں‘‘ جیسے: ﴿ مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍؕ﴾[۱۵]: ’’جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتے ہیں ان کی مثال اس بیج کی سی ہے جس سے سات بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں سو سو دانے ہوں‘‘۔

اس میں مطلق و مقید ہیں۔ ’’مطلق‘‘ وہ کہ جس میں کسی قسم کی تقیید و پابندی نہ ہو، جیسے: ﴿وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِقَوْمِهٖۤ اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تَذْبَحُوْا بَقَرَةً ؕ﴾[۱۶]: ’’اس موقعہ کو یاد کرو کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ تمہیں اللہ کا یہ حکم ہے کہ تم کوئی سی گائے ذبح کرو‘‘۔ اور ’’مقید‘‘ وہ کہ جس میں تشخص و قیود کی پابندی ہو، جیسے: ﴿اِنَّهٗ يَقُوْلُ اِنَّهَا بَقَرَةٌ لَّا ذَلُوْلٌ تُثِيْرُ الْاَرْضَ وَلَا تَسْقِى الْحَـرْثَ﴾[۱۷]: ’’اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو . جو نہ ہل میں جوتی گئی ہو اور نہ اس سے کھیتوں کو سینچا گیا ہو‘‘۔

اس میں محکم و متشابہہ بھی ہیں۔ ’’محکم‘‘ وہ کہ جس میں کوئی گنجلک نہ ہو جیسے: ﴿اِنَّ اللّٰهَ عَلٰى کُلِّ شَىْءٍ قَدِيْرٌ﴾[۱۸]: ’’بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے‘‘۔ اور ’’متشابہ‘‘ وہ کہ جس کے معنی الجھے ہوئے ہوں جیسے: ﴿اَلرَّحْمٰنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوٰى﴾[۱۹] جس کے ظاہر مفہوم سے یہ توہم بھی ہوتا ہے کہ وہ جسمانی طور سے عرش پر برقرار ہے، لیکن مقصود غلبہ و تسلط ہے۔

اس میں بعض احکام مجمل ہیں، جیسے: ﴿وَّاَقِيْمُوا الصَّلٰوةَ﴾[۲۰]:‘‘ نماز قائم کرو‘‘۔

اس میں گہرے مطالب بھی ہیں جیسے وہ آیات کہ جن کے متعلق قدرت کا ارشاد ہے کہ: ﴿وَمَا يَعْلَمُ تَاْوِيْلَهٗۤ اِلَّا اللّٰهُ ؔۘ وَ الرّٰسِخُوْنَ فِى الْعِلْمِ﴾[۲۱]: ’’ان کی تاویل کو اللہ اور رسولؐ اور علم کی گہرائیوں میں اترے ہوئے لوگوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جانتا‘‘۔

پھر ایک دوسرے عنوان سے تفصیل بیان فرماتے ہیں کہ:

اس میں کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا جاننا ضروری ہے، جیسے: ﴿فَاعْلَمْ اَنَّهٗ لَاۤ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ﴾[۲۲]: ’’اس بات کو جانے رہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں‘‘۔ اور کچھ چیزیں وہ ہیں جن کا جاننا ضروری نہیں ہے، جیسے: ﴿الٓمّٓۚ﴾ (سورۂ بقرہ، آیت۱)وغیرہ۔

اور اس میں کچھ احکام ایسے ہیں جو سنت پیغمبرؐ سے منسوخ ہو گئے ہیں، جیسے: ﴿وَالّٰتِىْ يَاْتِيْنَ الْفَاحِشَةَ مِنْ نِّسَآٮِٕكُمْ فَاسْتَشْهِدُوْا عَلَيْهِنَّ اَرْبَعَةً مِّنْكُمْ ۚ فَاِنْ شَهِدُوْا فَاَمْسِكُوْهُنَّ فِى الْبُيُوْتِ حَتّٰى يَتَوَفّٰٮهُنَّ الْمَوْتُ﴾ [۲۳]: ’’تمہاری عورتوں میں سے جو بد چلنی کی مرتکب ہوں ان کی بدکاری پر اپنے آدمیوں میں سے چار کی گواہی لو، اگر وہ گواہی دیں تو ایسی عورتوں کو گھروں میں بند کر دو، یہاں تک کہ موت ان کی زندگی ختم کر دے‘‘۔ یہ سزا اوائل اسلام میں تھی لیکن بعد میں شوہر دار عورتوں کیلئے اس حکم کو حکم رجم سے منسوخ کر دیا گیا۔ اس میں کچھ احکام ایسے ہیں جن سے سنت پیغمبرؐ منسوخ ہو گئی، جیسے: ﴿فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَـرَامِؕ﴾[۲۴]: ’’چاہئے کہ تم اپنا رخ مسجد حرام کی طرف موڑ لو‘‘۔ اس سے بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا حکم منسوخ کر دیا گیا۔

اس میں ایسے احکام بھی ہیں جو صرف مقررہ وقت پر واجب ہوتے ہیں اور اس کے بعد ان کا وجوب باقی نہیں رہتا، جیسے: ﴿اِذَا نُوْدِىَ لِلصَّلٰوةِ مِنْ يَّوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا اِلٰى ذِكْرِ اللّٰهِ﴾ [۲۵]: ’’جب جمعہ کے دن نماز کیلئے پکارا جائے تو ذکر الٰہی کی طرف جلدی سے بڑھو‘‘۔

اس میں حرام کردہ چیزوں کی تفریق بھی قائم کی گئی ہے،جیسے گناہوں کا صغیرہ و کبیرہ ہونا۔ صغیرہ جیسے: ﴿قُلْ لِّـلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُـضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ﴾[۲۶]: ’’ایمان والوں سے کہو کہ وہ اپنی آنکھیں نیچی رکھیں‘‘۔ اور کبیرہ جیسے: ﴿وَمَنْ يَّقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَآؤُهٗ جَهَـنَّمُ خَالِدًا فِيْهَا﴾[۲۷]: ’’جو شخص کسی مومن کو جان بوجھ کر مار ڈالے اس کی سزا دوزخ ہے جس میں وہ ہمیشہ رہے گا‘‘۔

اس میں ان اعمال کا بھی ذکر ہے جنہیں تھوڑا سا بجا لانا بھی کفایت کرتا ہے اور زیادہ سے زیادہ بجا لانے کی بھی گنجائش ہے. جیسے: ﴿فَاقْرَءُوْا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْاٰنِ﴾[۲۸]: ’’جتنا بآسانی قرآن پڑھ سکو اتنا پڑھ لیا کرو‘‘۔

[۱]۔ سورۂ ابراہیم، آیت ۱۰۔

[۲]۔ سورۂ انبیاء، آیت ۲۲۔

[۳]۔ سورۂ اخلاص، آیت ۱-۴۔

[۴]۔ سورۂ انعام، آیت ۱۰۳۔

[۵]۔ سورۂ نحل، آیت ۷۴۔

[۶]۔ سورۂ شوریٰ آیت، ۱۱۔

[۷]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۲۷۵۔

[۸]۔ سورۂ نساء، آیت ۱۰۳۔

[۹]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۲۳۴۔

[۱۰]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۱۷۳۔

[۱۱]۔ سورۂ کہف، آیت ۱۱۰۔

[۱۲]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۱۲۲۔

[۱۳]۔ سورۂ نور، آیت ۳۵۔

[۱۴]۔ سورۂ نازعات، آیت ۲۵-۲۶۔

[۱۵]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۲۶۱۔

[۱۶]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۶۷۔

[۱۷]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۷۱۔

[۱۸]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۱۰۹۔

[۱۹]۔ سورۂ طہ، آیت ۵۔

[۲۰]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۸۳۔

[۲۱]۔ سورۂ آل عمران، آیت ۷۔

[۲۲]۔ سورۂ محمد، آیت ۱۹۔

[۲۳]۔ سورۂ نساء، آیت ۱۵۔

[۲۴]۔ سورۂ بقرہ، آیت ۱۴۴۔

[۲۵]۔ سورۂ جمعہ، آیت ۹۔

[۲۶]۔ سورۂ نور، آیت ۳۰۔

[۲۷]۔ سورۂ نساء، آیت ۹۳۔

[۲۸]۔ سورۂ مزمل، آیت ۲۰۔